【深小卫】23岁女生,“肝外孕”,发现时“娃”已长到12斤

宫外孕听多了

“肝外孕”你听过没?

(就知道有些人不懂)

👇

受精卵半路上“贪玩”

还没游到子宫

就在输卵管上“安了家”

(90%以上是在这)

输卵管多窄多薄啊

胚胎一发育

把输卵管撑破

分分钟大出血

就像一个随时会爆的炸弹

你就说凶险不凶险?

▲底图来源:B站“神奇手术室”

而今天我们要说的“肝外孕”

更加凶险

女主只有23岁

刚毕业,才工作半年

👇

月经停了11个月

发现肚里的“娃”已长到12斤

“我说你这当妈的也太粗心了,闺女月经停了那么久,你怎么都不知道,不带她去看看呢?”

病房里,娟姐(化名)低下了头,听着医生车旭的“数落”,不敢作声。

她的女儿小雅(化名)平躺在病床上,小腹隆起。

女儿停经11个月,此时肚子里已经藏了一个12斤多的“大家伙”。

“这比一个孩子都大,一般的新生儿哪有这么重?”

——车旭 肝胆胰外科主任

中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

很明显,这并不是一个“娃”,要不然也不会来看肝胆胰外科。

今年1月的一天上午,娟姐带着23岁的女儿“闯”入了车旭的诊室。

此前1个月,女儿刚在公司的年度体检中查出腹部有巨大的“占位”。

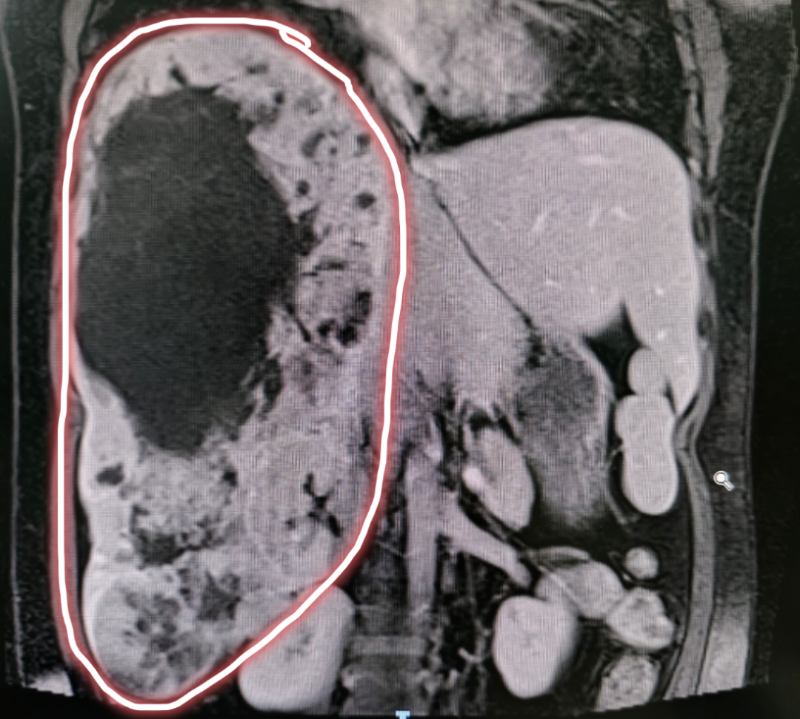

首先问诊的黄璋侃医生“吓了一跳”,CT片子上,30厘米长的大肿瘤,塞满了整个右侧腹腔。

▲红圈范围内,全是肿瘤

但吓他一跳的不是“大”,而是“货不对板”。

黄璋侃从医13年,一毕业就加入这家医院,在肝胆胰外科见过很多肿瘤巨大的病人,基本上是奄奄一息,躺在病床上喘气。

但眼前这个23岁的姑娘,1米76的高个,留着长长的马尾辫,笑容甜美,腿脚麻利,“哪里像个肿瘤病人的样子?”

▲图源:B站“麦克阿瑟纪录片播出”

这时,在几个诊室来回跑的科主任车旭走了进来,看完全部资料,也“吓”得马上起身:

去隔壁“搬救兵”。

“走,我带你们找我的老师——蔡建强教授看看。”

要找蔡建强“看看”,那可不是什么好事。

他是北京“总院”派来的名医,妥妥的“国家队”主将,曾任中国医学科学院肿瘤医院副院长、国家癌症中心副主任,2020年被深圳市医疗卫生“三名工程”引进,以一个名医团队的形式长期“支援”深圳。

这一天,他和团队刚好来深圳出诊。

当晚,小雅就被收住入院。

23岁的身体

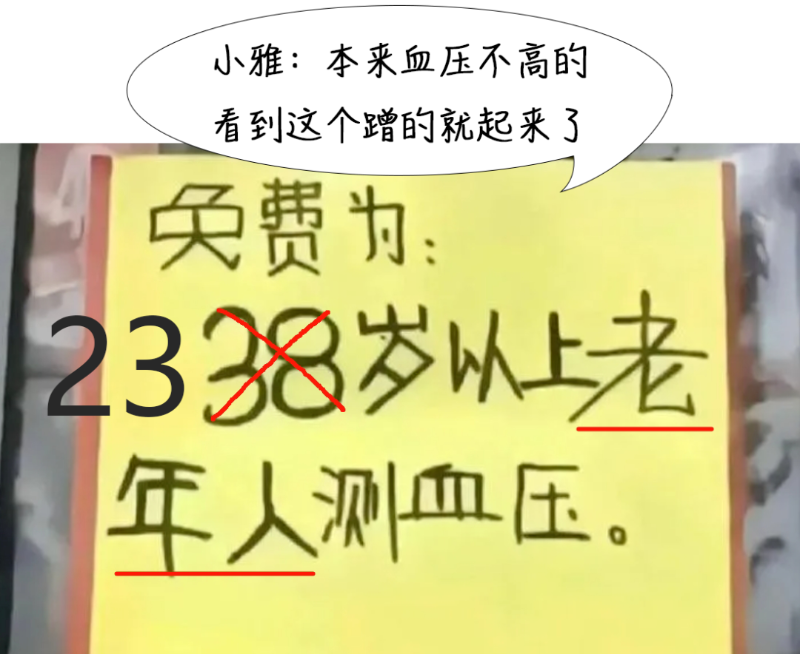

83岁的血压(飙到一百八)

小雅的问题,可不仅仅是肿瘤大,还有血压:

飙到了180(收缩压180mmHg)。

这已经属于三级高血压,极度危险。

小姑娘才23岁,怎么会这样?

“高血压、肿瘤大,高血压、肿瘤大……”

“国家队”的大神们念叨着这些关键词,迅速在自己的“病例库”(也就是脑子)里搜索。

一个病冒了出来——神经内分泌肿瘤。

没听过对吧?我换个说法:

乔布斯“同款”。

这些年,网上一直在传乔布斯是“胰腺癌”去世的。

实际上,乔布斯的肿瘤只是恰好长在了胰腺,但性质跟胰腺癌完全不一样。

▲底图来源:《创造美好:史蒂夫·乔布斯的自白》

两者有啥区别呢?

从名字就能看出来,神经内分泌肿瘤的关键词是:

内分泌。

你可以把这类肿瘤理解成一个“失控”的内分泌器官。

人体上遍布着神经内分泌细胞,它们分泌各种激素,比如肾上腺素、胰岛素……像“打工人”一样,哼哧哼哧地维持着人体新陈代谢的“流水线”运转。

▲图源:soogif

可“打工人”总有“背刺”老板的时候,有些神经内分泌细胞会“叛变”成为肿瘤,其中一部分仍然保留“内分泌”功能,不受人体控制地分泌激素。

像小雅,之所以血压“爆表”,就是因为肝脏上的神经内分泌细胞“叛变”,疯狂分泌肾上腺素,刺激血管收缩,令血压“飙升”。

黄璋侃医生还收治过一个200多斤的“胖阿姨”,她天天晕倒,还被家人送进过精神病院。后来找到了这里,才查出是神经内分泌肿瘤——瘤子不停分泌胰岛素,把血糖都“吃光”了,导致她长期低血糖。

过去,这种病曾长期被当成“罕见病”,直到2010年,世界卫生组织才统一将其命名为“神经内分泌肿瘤”。

在国内,2014年,中国医学科学院肿瘤医院在北京成立了国内首个门诊——专门对付神经内分泌肿瘤,负责人正是蔡建强。其团队的骨干成员赵宏,目前已成为欧洲神经内分泌肿瘤学会(ENETS)顾问委员会的委员。

小雅很幸运,一头就撞到了蔡教授的“枪口”上。

▲底图来源:B站“银桑的万视屋”

“拆弹”险过“剃头”

血压像过山车“忽上忽下”

回到北京后,蔡建强团队没有“扔下”小雅不管,每周通过远程视频会议,与车旭团队讨论病情进展、应对方案。

他们的计划是“两步走”

① 缩:先用药物把肿瘤控制住,最好能缩小一点。

② 切:时机一到,就把肿瘤“咔嚓”掉。

住院期间,黄璋侃去查房,经常惊出一身冷汗。

“我看到她在病床上蹭一下就起来了,赶紧说,慢一点、慢一点。”

这个心大的姑娘显然没有真正意识到危险,她的肿瘤已经把右肝的壁撑得很薄,薄到透亮,稍有撞击或者剧烈运动,肝脏就可能破裂……

到了今年6月,肿瘤已经得到有效控制,虽然没有缩小,但已经不再增大,证明肿瘤的活性被“硬控”住了。

手术的时机已到。

▲图源:soogif

手术时间定在7月12日,蔡建强决定亲自主刀。

前一晚,他与团队骨干成员毕新宇教授从北京飞过来,经历了飞机晚点、改签,晚上9点才赶到医院。

团队劝他们:“先吃口饭吧。”

蔡建强摆摆手:“别了,病人等下要休息了,还是先去看看她,让她安心一点吧。”

这是一个“巨创”的手术。

肿瘤长得太大,已经从腹部顶到了胸腔里,这群肝胆外科医生不得不请来胸外科医生李哲助阵,一起开了个“U”形的切口,就像翻盖手机一样,把小雅的右边腹部和胸部揭开。

肿瘤露出来了,嚯~就像饱满的花生仁一样,把“花生壳”挤得满满当当。

“以往做切肝手术时,我们会把肝翻过来,前后对比,看准了再下刀,但这次的肿瘤塞得太满,已经无法翻过来,只能凭借经验,顺着分界线,一点点把肿瘤和正常组织分开。”

——车旭医生

手术台下,麻醉科主任李泉也是如履薄冰。

神经内分泌肿瘤就像一个“激素泵”,手术医生每次下刀、挤压,都会影响肾上腺素等激素的释放,导致血压忽高忽低,像过山车一样。

这可不是闹着玩的,如果血压超过200,患者的心脑血管可能当场“爆掉”,血压低到60以下,又可能导致心脏骤停。

李泉必须盯紧了监护仪,一看到血压的苗头不对,马上调整用药,就像驾驶一架在风暴中穿行的飞机,握紧拉杆,时刻保持着飞机的平稳,避免剧烈颠簸。

▲图源:电影《中国机长》

5个小时后,手术室的门打开了,12斤多的肿瘤装在不锈钢盘子里,用推车推了出来。

守在门口的小雅妈妈惊叫了一声:

“哎呀,我的妈呀!”

卸下“包袱”

也迎来了“妈妈的觉醒”

由于术中几乎没有出血,术后生命体征平稳,小雅术后连ICU都没进,直接回了普通病房。

一卸下这个巨型的“包袱”和“定时炸弹”,她的血压“应声回落”,恢复了正常。

小雅查出肿瘤这半年来,妈妈常常在想:是不是自己给女儿的压力太大。

“小时候望女成凤,天天批评她,她也不顶嘴、不宣泄,也许是积气积的。尤其是她的月经一直不规律,可能也是心理压力造成的。”

曾经,小雅是妈妈眼里的“天才儿童”,邻居口中“别人家的孩子”,学东西很快,一教就会,2岁多的时候,就能把一本小册子里的诗词全部背下来,学英语单词,妈妈先读一遍,5分钟后她就能刷刷刷地背出来。

可是,女儿越是聪明,妈妈就把目标定得越高,好像“故意”让她摸不着。

高中的时候,女儿的数学考进了全班前十,结果换来的却是妈妈冷冰冰的一句:“为什么不是年级前十?”

“现在想想,我这个妈妈真的很混蛋。”

不过,现在一切都过去了。

2010年,小女儿的出生,“拯救了整个家庭”。

小女儿在香港读书,在充满鼓励的港式教育下长大,快乐而自信,这让妈妈开始反思自己过去对大女儿的“打压式”教育。

“我很爱她,但方式错了。”

“现在觉醒还不算晚,希望她以后的人生顺顺利利。”

▲底图来源:见水印

信息来源:中国医学科学院肿瘤医院深圳医院

当前位置 :

当前位置 :